Bénévole dans une MJC, je donne des cours d’alphabétisation dans un groupe composé presque exclusivement de femmes. (seule l’une d’elles vient accompagnée de son mari).

La plus jeune a 25 ans, la plus âgée 75, la majorité la cinquantaine. Elles sont en France depuis 5, 10, 20, 30 ou 40 ans. Aucune d’entre elles ne sait ni lire ni écrire ; à l’oral, le niveau est variable : certaines ne connaissent que quelques mots en français, d’autres parlent sans maîtriser vraiment la langue.

Handicapées par l’absence de maîtrise de la langue (particulièrement quand leurs enfants ne sont plus à la maison pour les aider), elles viennent régulièrement aux cours, luttant contre le découragement, s’excusant même de la lenteur de leurs progrès.

Je suis admirative de leur courage, touchée par leur gentillesse. Je ne faisais que les apercevoir autrefois au loin, aujourd’hui je découvre leur richesse avec émerveillement, mais aussi amertume : quelle place leur est donnée dans notre société, qui la plupart de temps ne leur accorde même pas la nationalité française ?

Souvent en rentrant chez moi, j’écris quelques notes sur les moments passés dans le groupe.

En voici quelques-unes.

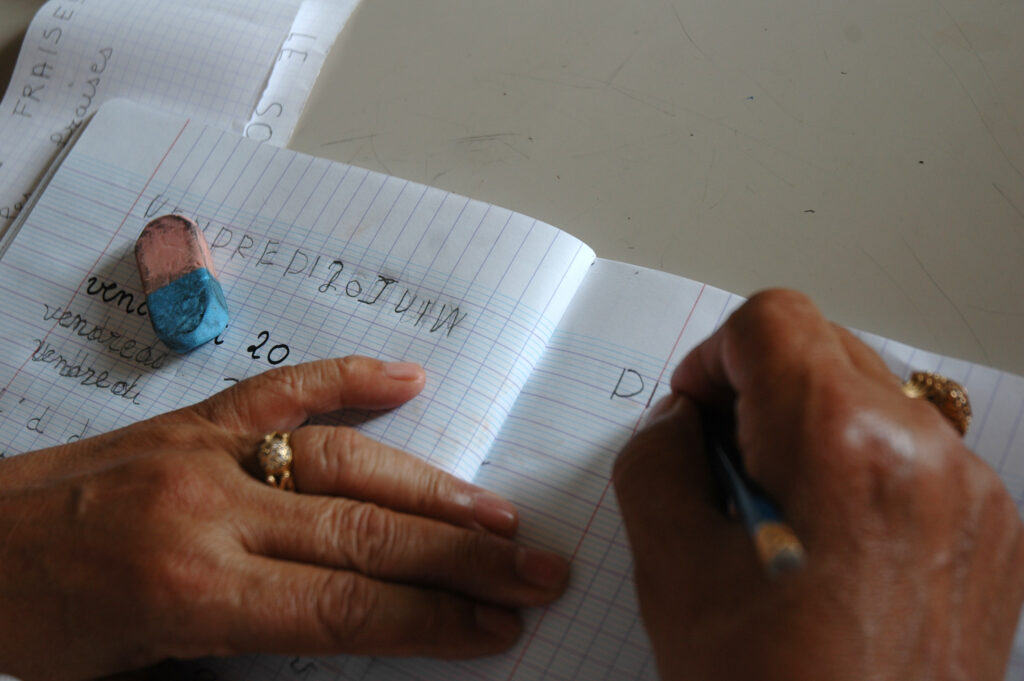

Au feu rouge, j’aperçois sous ses voiles la vieille dame que j’aide à écrire son nom, se dirigeant à petits pas vers l’école du matin, cahiers et crayon dans un sac en plastique.

Ciel gris, pluie fine. Elles arrivent, une à une, le pas lourd, cœurs et corps fatigués. Des « labès » s’échangent à voix lasse. « Pas l’moral », murmure l’une d’elles. Une autre, très pâle, se plaint de maux d’estomac, elle partira plus tôt, pour un rendez-vous chez le médecin. Parmi les mots d’arabe, un mot en français « arthrose » sera approuvé par toutes d’un hochement de tête. Les deux heures de cours seront secouées de quintes de toux. La semaine commence, renâcle.

Je ne sais plus trop où je suis : la chaleur derrière les vitres, ces visages étrangers, ces vêtements d’ailleurs. Avec émotion, je pense que je suis née dans le même pays que certaines. J’observe une femme, je sais qu’elle vient d’Oran, y retourne parfois après un détour au Maroc, le pays de son mari.

Le soleil entre à flots dans la pièce. Parfum d’épices. Les têtes se couvrent de tissus de couleurs, roulés de toutes les façons possibles.

Avant de s’installer et de sortir leur matériel, serrements de mains, des bises même.

On me présente : « Elisabeth », puis c’est au tour des femmes de dire leur nom. L’une d’elles répète le mien, plusieurs fois, avec application.

J’interpelle F. par son prénom, elle s’étonne : « Vous savez mon nom ! Et vous ? comment vous vous appelez ? » Elle répète mon prénom avec application. « On peut se dire “ tu ” ? » demande-t-elle ensuite.

J’écris la date au tableau. Me voilà coincée, j’arrive à l’extrême droite, je n’ai plus de place, n’étant pas habituée à écrire aussi gros. « Deux mille huit », réclament-elles. Je suis obligée d’écrire le chiffre au-dessous. Elles sont désorientées, une journée tordue commence.

Que faites-vous le dimanche ? « Je me promène avec les enfants », répond M., reprenant le modèle ânonné depuis plusieurs cours. Surprise générale, on sait bien qu’il n’a pas d’enfants. « Je vais de droite, de gauche » répond une femme, « Je fais le ménage », répondent plusieurs, pour être libres pour l’école du lundi matin.

B., qui aujourd’hui intervient avec moi, interpelle A : « Vous qui avez si longtemps travaillé en usine… » Au cours suivant, seul avec moi, A. rectifie : « Moi j’étais dans l’armée française. » On m’expliquera plus tard qu’en effet il a d’abord été militaire. Il préfère se rappeler la période où il a été considéré comme Français, sous le drapeau bleu blanc rouge, avant d’être enchaîné au travail.

« Qu’allez-vous manger à midi, M. ? » Tout le monde salive à l’énoncé du menu : « haricots blancs «, « filet de bœuf ». À côté de lui, sa femme sursaute : rien n’est encore préparé pour le repas, et ce n’est d’ailleurs jamais l’affaire de M. !

D. qui fait ses premiers balbutiements en français, a bien du mal à comprendre la question posée. Je ne saurai pas si elle a des enfants (non, dit-elle d’abord) pour ensuite lever la main et montrer trois doigts, puis six. Elle vient seule au cours, s’isole dans un coin de la salle. Avec qui communique-t-elle ? Parfois je l’aide à tracer une lettre, je prends sa main ridée dans la mienne. L’espace d’un instant, je la rencontre.

Elles sont en France depuis 10, 20, 30 ans et ne peuvent bredouiller que quelques mots, certaines aucun. J’imagine leur enfermement, leur abrutissement dans le travail. Leur exclusion m’effraie.

Ce matin, on révise les nationalités. « Je suis Marocaine », « Moi Algérienne », « Et moi Turque, mais aussi Française » ; « immigrée en France, immigrée en Algérie, je suis perdue », rajoute une femme, approuvée par les autres.

Z. partira plus tôt du cours aujourd’hui. Son fils va sans doute être exclu du lycée ; le proviseur lui a fixé un rendez-vous. Elle ne comprend pas : « Il est si gentil à la maison ! » Je la regarde sortir de la salle à petits pas, courbée.

L’ascenseur est en panne, dix étages à descendre, puis à remonter. Tant pis. Elle arrive un peu essoufflée, sort cahier et crayon de son sac en plastique, s’apprête à écrire la date.

Certaines essaient de trouver les mots pour décrire les impressions en découvrant l’extérieur, quand la mort du mari a mis fin à l’enfermement. « Le vertige », dit l’une. Ensuite elles racontent les années dans l’appartement fermé à clé.

Quelquefois il est trop tard. À peine sorties, les voilà frappées par la maladie. La liberté a été fugitive. Maintenant, c’est l’hôpital.

Pour d’autres, c’est la découverte de cours de gym, d’alphabétisation, l’apprentissage de l’extérieur.

Avec qui parlent-elles en français ? Avec personne, répondent-elles. Juste bonjour, bonsoir aux voisins. C’est tout. Sont-elles parfois entrées dans l’appartement de Français ? Jamais.

Je montre des photos de légumes et de fruits. Aussitôt les mots jaillissent. Aubergines, poivrons, tomates… Échanges dans le groupe. C’est mon tour d’être confrontée à une langue étrangère. Je comprends seulement que les femmes comparent leurs façons d’utiliser les légumes. Elles ne m’oublient pas et résument ensuite : le couscous marocain, ce n’est pas du tout comme le couscous algérien !

Qu’elle est difficile à obtenir, la nationalité française ! Avec humour, l’une des femmes raconte ses tentatives successives, et ses échecs. Il y a toujours un papier manquant impossible à acquérir. Tour à tour chacune raconte ses déboires. Elles en rient, tout en regrettant de renoncer : elles déçoivent leurs enfants qui les ont poussées à faire ces démarches.

De temps en temps elles disparaissent. Des soucis de famille, un malade au pays, un mariage… Mais elles reviennent toujours, porteuses de nouveaux bouts de leur histoire, de nouveaux secrets. Parfois, elles montrent des photos. Un nouveau petit-enfant, elles-mêmes, que j’ai peine à reconnaître dans leur robe de cérémonie…

Parfois je me trompe dans la date que j’écris au tableau. Éclats de rire. Je suis prise en faute, elles sont toutes fières de me corriger.

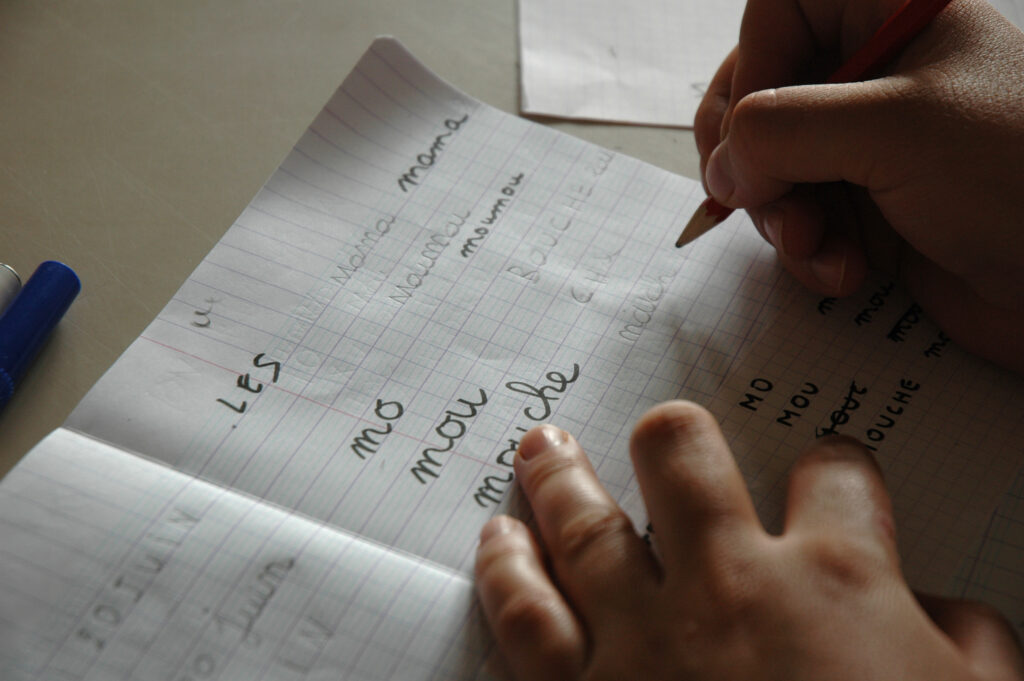

Dans un cahier, je découvre des mots écrits en arabe à côté du mot français. Je m’émerveille. Deux ans d’école seulement dans son pays, et cette femme est capable d’écrire. Alors je m’attarde auprès d’elle, pour apprendre à mon tour. Les rôles s’inversent, le partage s’approfondit.

« Oui, la presse je connais ! l’usine ! » s’exclame M. quand j’introduis un nouveau mot, recopié sur l’enseigne du bureau de tabac voisin. Quarante ans de travail à la chaîne, et maintenant les efforts pour écrire et parler une langue qu’il n’a pas pu apprendre plus tôt. Depuis qu’il est en retraite, il partage son temps entre les cours dans différentes structures, et les rendez-vous à l’hôpital. Un corps cassé, mais debout. Je l’observe, digne face au tableau, s’appliquant à écrire la date.

F. revient du Maroc. On ne l’avait pas vue depuis quelques mois. Le groupe la questionne : Labès ? Oui, labès, c’était bien, répond-elle. Mais en sortant du cours, elle se confie. Personne n’a de travail au bled. Toute la famille survit grâce aux maigres sous de sa mère, très âgée. « Triste », murmure-t-elle en s’éloignant.

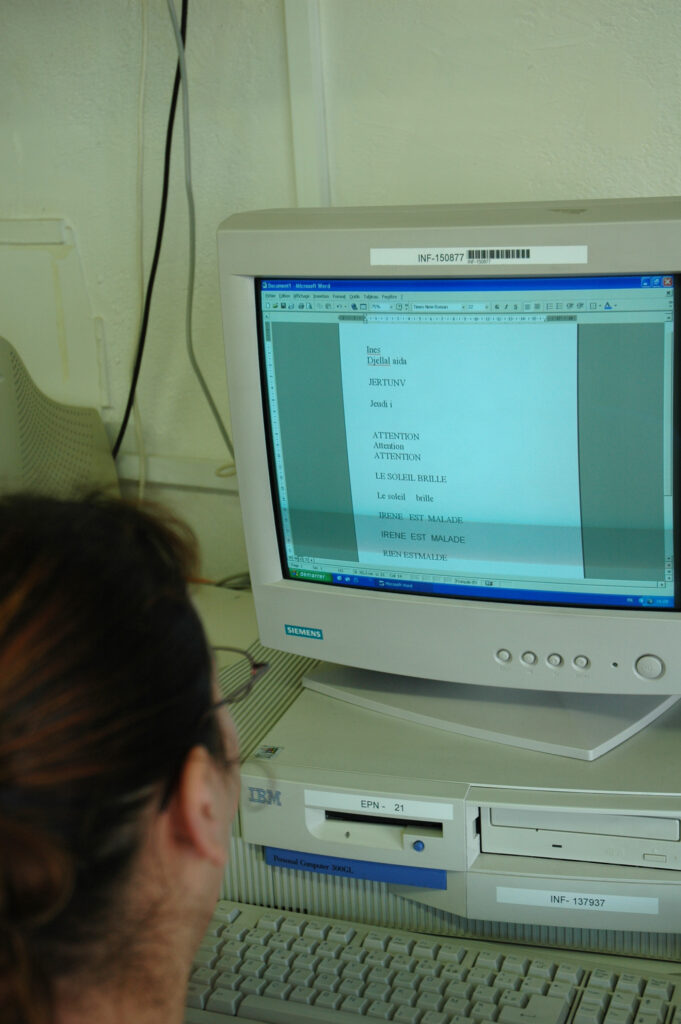

Premier contact avec l’ordinateur. S. m’appelle à l’aide : elle voudrait écrire le prénom de son fils. Elle contemple ensuite l’écran avec fierté. Elle le dira tout à l’heure à H, lui qui l’empêche de toucher à l’ordinateur de la maison, qu’elle a tapé son nom sur le clavier ! Ce soir, elle téléphonera son exploit à sa fille en Angleterre.

Les autres femmes sortent leur carte de séjour de leur sac, et essaient d’écrire leur nom, leur date de naissance, leur nationalité.

K. me raconte que sa petite fille, inscrite depuis peu à la crèche, va parfois se cacher en criant : « Le loup ! » Elle voudrait la rassurer mais qu’est-ce que c’est donc qu’un « loup » ?

Je leur montre les panneaux exposés à la MJC, où sont reproduites les réponses des passants à la question : Qu’est-ce que c’est pour vous, être une femme ? À leur tour de répondre. Elles me disent alors leurs corps usés prématurément par les nombreuses naissances, les conditions de vie, le travail à la maison, parfois aussi à l’extérieur, décrivent les douleurs qui les traversent. « À cinquante ans, on est foutues ! Les hommes, c’est pas pareil ! »

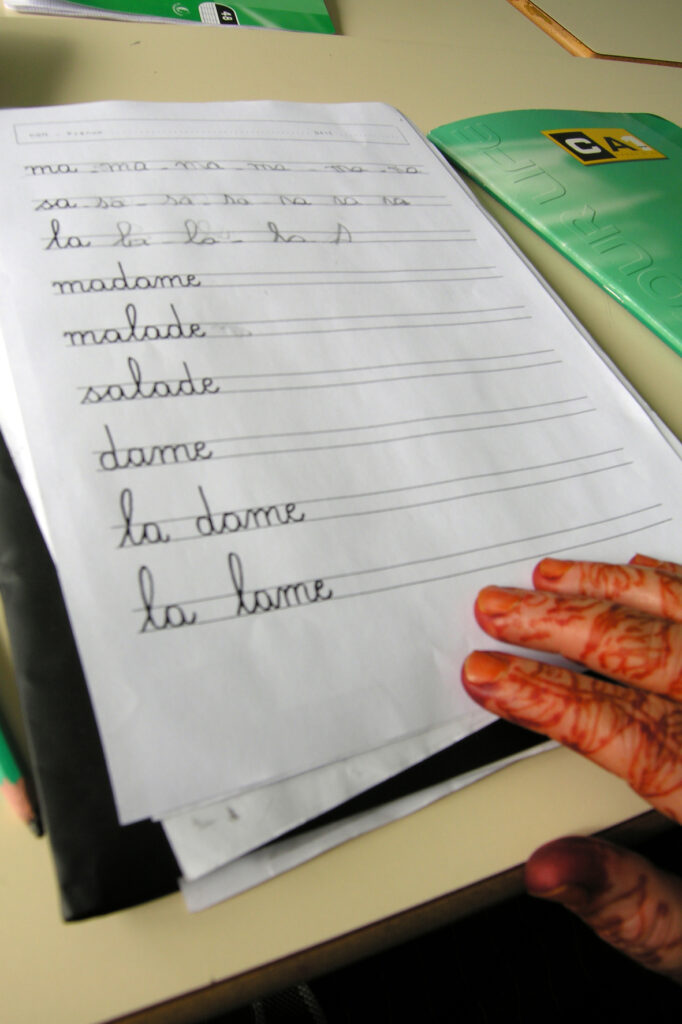

Oui, les exercices proposés, elles veulent bien les faire. Mais inlassablement elles répètent : « Ce qu’on veut savoir, c’est écrire le nom, l’adresse. » Elles ont pourtant dans leur cahier des pages et des pages d’écriture de cet exercice mille fois répété. Je lutte contre mon découragement, le leur, désolée comme elles des difficultés à combattre leur handicap face à l’écrit.

Comment prendre un rendez-vous avec le médecin ? Elles se lancent. L’une joue le rôle de la secrétaire, l’autre de la malade : « Bonjour, Madame. Comment ça va ? » Elles ébauchent un dialogue où l’une et l’autre se perdent. On ne sait plus qui était qui, quel était l’objet de l’appel. Une autre femme avoue ne jamais avoir pris de rendez-vous chez le médecin. Elle s’installe dans la salle d’attente, patiente jusqu’à ce qu’on veuille bien la recevoir. « Maintenant je sais comment faire, je vais téléphoner au docteur ! » Je lui recommande d’attendre quand même d’être malade.

F. rayonne : elle a pu aider une amie en difficulté à un moment où celle-ci devait écrire son nom : elle lui a demandé sa carte de séjour, et a pu recopier nom, prénom et adresse.

En plus, elle a réussi à la convaincre de venir aussi en cours !

Quelques jours plus tard, je vois en effet arriver une dame inconnue, accompagnée de son fils, pour la démarche d’inscription. Le groupe s’enrichit d’une nouvelle présence.

Oui, elles sont contentes « besef » des cours, qui leur permettent de sortir de chez elles, d’apprendre à se débrouiller à l’extérieur. Certaines sont toutes fières de pouvoir téléphoner, écrire leur nom.

« Merci ! » s’exclament-elles.

Je leur demande de se poser des questions, en utilisant des mots écrits au tableau. « Où habitez-vous ? » demande une femme à sa voisine. Éclats de rire. On m’explique : elles habitent sur le même palier.

Une autre demande : « Avez-vous des lunettes ? » à S. à l’œil vif et nu. Je proteste. « Mais c’est pour la faire parler ! » me répond-elle.

Retournent-elles parfois dans leur pays d’origine ? Certains yeux brillent de nostalgie « Tous les ans », d’autres se brouillent. « Jamais, trop cher. » Et puis où aller ? Chez les uns les autres. Il n’y a plus beaucoup de famille, là-bas, au pays.

Comment ? Je suis née aussi en Algérie ? On s’étonne et discute en arabe. J’entends une femme prononcer le mot « pied-noir ». Elle me dira ensuite qu’elle vient d’Oran. Son accent m’est familier, teinté d’arabe, de français et d’espagnol.

Je tiens une main et la guide dans les dessins ronds du « c », essaie d’empêcher que cette fois encore la lettre se couche à l’envers.

À la fin du cours, Y. tente de relire les mots écrits aujourd’hui, un peu au hasard, mélangeant son nom et les jours de la semaine.

11 h ¼. C’est l’heure d’aller chercher les enfants à l’école, de faire réchauffer le couscous ou la soupe. S’égrènent alors les « Au revoir et merci » des femmes qu’on retrouvera le cours suivant, aussi appliquées et souriantes.

Le cours est fini. Je sors de la salle avec A. qui me confie des bribes de sa vie, dans le désordre. Dix opérations, élevée dans un orphelinat, mariée très jeune par un père autoritaire, sept enfants en 6 ans, et puis veuve après la naissance du dernier. Maintenant un corps usé par des années de ménage chez les autres.

Elles partent en petits groupes. En passant près d’elles en voiture, un coup de klaxon, et un regard dans le rétroviseur. Arrêtée au feu rouge, je ne démarre pas quand il passe au vert. J’observe leur marche, imagine leurs bavardages dans leur langue retrouvée après deux heures de patientes tentatives dans une langue étrangère. Je les ai rencontrées ce matin, ne les reverrai que la semaine prochaine. Entre nos mondes, bien peu de ponts…

Parfois, je rencontre d’autres publics, dans d’autres structures et quartiers.

Ici, par exemple, le groupe était composé de réfugiés politiques.

Ils attendent dans le hall, repliés sur eux-mêmes. Ils tardent à nous suivre, puis s’assoient sur leurs chaises, lourds de leur histoire.

L’un vient du Kosovo, l’autre de Géorgie. L’un ne sait pas écrire, l’autre s’applique à tracer ses lettres. L’un parle un peu le français, l’autre ne peut que bredouiller quelques mots. Tous les deux parlent quatre ou cinq langues. Ils échangent en russe.

Ils viennent, ne viennent plus, disparaissent, ou reviennent. Qu’ont-ils vécu ? On ne le sait pas. Mais l’échange balbutiant reprend, fragile.

L’un prend sa tête dans les mains en parlant de la guerre au Kosovo. Son père a été tué là-bas, toute sa famille a fui. L’autre s’enfonce dans le silence après avoir dit « Gros problèmes Géorgie ». Dans la salle à côté, j’entends quelqu’un demander l’autorisation de sortir, pour un rendez-vous à l’hôpital. J’apprendrai plus tard qu’il est soigné pour une blessure de guerre.

Non, il préfère ne pas se présenter au groupe dans lequel il vient d’arriver. A-t-il bien compris ma question ? Ou son statut de sans-papiers l’isole-t-il dans l’anonymat ?

Le programme aujourd’hui : le temps. Vent et pluie aujourd’hui sur Besançon. Je leur donne les mots pour le dire. Sous des images, ils cherchent (sans les trouver) les phrases à recopier. Je les leur montre. « Il gèle » « Il neige » « Il y a des nuages », (l’un dit : « des vaches » quand je le fais lire).

Je leur donne ensuite le bulletin météo pour les prochains jours. Rien pour dimanche, le jour où ils vont chez des copains, «et des copines », rajoute l’un d’eux dans un grand sourire, lui va aussi chez son cousin, pour faire le jardin. Il ne connaît pas le nom des légumes qu’il y fait pousser, les décrit avec des gestes que je ne peux pas traduire.

C’est la pause. Ils sortent, disparaissent. Ciel gris, pluie froide. On s’étonne qu’ils reviennent, reprennent cahier et crayon. J’essaie de lire dans leur regard, si lointain.

Que connaissent-ils de Besançon où ils vivent depuis plusieurs années ? Le quartier où ils habitent tous. Le centre ville ? Non, ils n’y vont jamais. Où vont-ils au mois d’août, leur mois de vacances ? « Besançon, le quartier. »

Quel est leur travail sur le chantier de réinsertion ? Ils sont dans la construction. Avec des gestes las, ils miment leurs différentes activités. En ce moment, ils creusent.

Les lunettes ne semblent pas adaptées à la vue du réfugié du Kosovo. Il les met, les enlève, les remet, n’arrive toujours pas à déchiffrer le mot au tableau, soupire en plissant les yeux.

Fin de la séance. Je reprends leurs cahiers, les feuillette avant de les ranger dans la grande armoire en fer. Je lis les lignes maladroites et appliquées qu’ils tracent depuis le début de la formation. Leur nom, presque sur chaque page, quelquefois sur des pages entières, leur adresse, les jours de la semaine. Quelques phrases. Les comprennent-ils encore aujourd’hui ?

Contribution de Elisabeth Trouche