Mon nom est José Peréz Fortes. Dans les années 1960, il y a eu une grande migration depuis l’Espagne. On y gagnait tout juste de quoi manger et payer un petit loyer, même quand on était qualifié.

Des campanules andalouses à Besançon

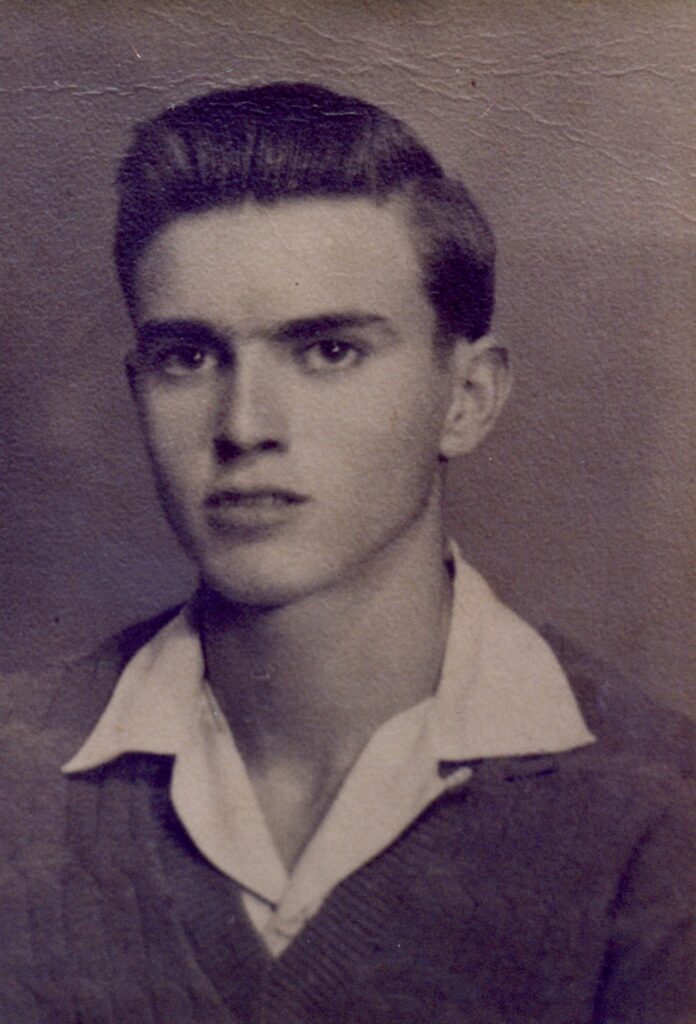

En 1962, lorsque j’ai voulu passer la frontière de Cerbère, j’avais 17 ans. Je voulais rejoindre la Suisse où habitaient déjà mon frère et ma mère. Un policier espagnol, en civil, m’a amené dans son bureau et je me voyais déjà retenu à la frontière. Il m’a demandé pourquoi je voulais quitter mon pays. J’ai répondu que ma mère me réclamait et puis j’ai montré une lettre de la police suisse que j’avais gardée soigneusement dans ma poche pour prouver que je serais accueilli là-bas. Alors il m’a laissé passer mais il m’a dit : « Muchacho (j’étais un gamin pour lui), si tu passes la frontière tu vas rester pas mal d’années à l’étranger avec ta famille. Mais je te conseille de ne pas dire du mal de ton pays. Nous savons déjà que notre politique n’est pas la bonne ». Quand je l’ai entendu reconnaître ça, lui un policier, je me suis dit que tout ce que j’avais appris de mon grand-père était la vérité : même un policier en convenait. Je lui ai quand même répondu que je me sentais espagnol et bien qu’étant de gauche, je ne parlerai jamais en mal de mon pays. A la gare, j’ai attendu sept ou huit heures. Je suis resté là, assis, je ne voulais pas m’éloigner. Un peu plus loin sur un banc, il y avait un homme allongé. Il était 6h du soir et nous étions en janvier. Je pensais qu’il dormait mais il était mort. Moi, j’avais une gabardine. Je m’étais dit qu’une fois dans le Nord, si j’avais froid, elle me servirait bien. Avec déjà 8h d’attente à Barcelone je n’avais pas attendu plus longtemps pour la mettre sur mon dos.

Une fois à la frontière suisse, j’ai pris un train pour Genève. Là j’ai eu un souci, je suis arrivé un dimanche et ce jour-là, seuls les gens qui avaient un contrat de travail pouvaient passer. J’ai passé une nuit à la belle étoile comme on dit et achevé ma deuxième journée sans manger, mais j’avais l’habitude de me priver de nourriture. Maintenant, j’aurais plus de mal, car je suis habitué à bien manger (rire). Lorsque j’ai enfin pu arriver à destination, j’ai pris une douche à la gare de Genève, un chocolat chaud et un gâteau, j’étais tout nouveau.

En Espagne

Lorsque j’ai eu 14 ans, je me suis inscrit dans une école pour apprendre un métier, celui de tourneur. Moi je voulais être dans la mécanique. L’inscription n’était pas donnée et comme j’étais catalogué comme fils et petit-fils d’hommes d’extrême gauche ; je n’ai pas été sélectionné. Je le savais bien, je n’étais pas fou. Toutes les personnes affiliées à gauche étaient mises de côté et les compétences ne comptaient pas. Cela valait pour tout en Espagne à l’époque. J’ai trouvé du travail comme pâtissier.

Cette Espagne de Franco a été une grande souffrance. On a du mal à se rendre compte de cette sélection qui a gâché des vies, abîmé des familles, pendant plus de 40 ans.

Ma famille est de Malaga. Pendant la Guerre civile, mon grand-père a été haut placé dans le gouvernement républicain. Après la défaite, lorsqu’il est rentré à Malaga, son argent ne valait plus rien. La police le lui a pris et au lieu de l’échanger avec la monnaie franquiste, ils ont tout brûlé. Il a été en prison, on lui a proposé de l’argent pour qu’il parle de ses copains comme Federica Montseni ou Domingo Germinal par exemple. Mais il a refusé. Ils lui ont proposé un travail. Il n’a pas accepté non plus. Alors ils l’ont torturé et il est resté trois ans emprisonné à San Fernando en Andalousie. Il a été condamné à la peine de mort mais cette peine n’a pas été appliquée. Lorsqu’il était haut placé, il avait aidé un adversaire, un homme qui était plus royaliste que franquiste et qu’il appréciait. Cela l’a sauvé, mais lui qui avait été torturé pour ses amitiés avec les anarchistes s’est retrouvé critiqué par ces derniers lorsqu’ils ont appris pourquoi il avait réussi à sortir de prison vivant.

Il a vécu pendant 40 ans dans la souffrance. Je me rappelle d’une journée, j’avais 15 ans et je comprenais déjà des choses, il parlait avec un capitaine de la guardia civile. Il s’adressait à cet homme en uniforme d’une manière qui me faisait très peur.

Je me suis dit qu’il allait l’emmener et lui mettre une « démerdée ». Il était déjà vieux mon grand-père et ça aurait pu lui être fatal. C’était lui l’agresseur, le capitaine était sur la défensive et lui répétait qu’il était d’accord avec lui mais qu’il ne pouvait rien faire. Avec le recul, je me suis demandé s’il n’avait pas cherché à se faire tuer. C’était un tempérament. A la fin de sa vie il était très malade. Il voulait se faire opérer de la prostate, il avait des connaissances en médecine pour avoir travaillé dans une clinique à Malaga, mais à l’hôpital de Valence ils ne voulaient pas. La doctoresse lui donnait trois mois de vie et mon grand-père le savait mais il souffrait trop pour ne rien faire et attendre. Finalement il est mort quatre mois après l’opération à Valence, là où ma grand-mère était décédée de chagrin trente ans auparavant, après que deux de ses fils aient été fusillés par les franquistes. L’un d’eux s’appelait Gabriel, il était très jeune. Pour que ce nom ne s’oublie pas il y a une coutume dans ma famille. Chaque génération a son Gabriel et même plusieurs. Le premier, c’était donc mon oncle. Il y a aussi mon frère, mon neveu, mon cousin…

C’est dommage d’en être arrivé là, que Franco ait gagné la guerre civile. Je pense que la France et les autres pays d’Europe comme l’Angleterre avaient à faire avec l’Allemagne, ils la surveillaient. Mais s’ils nous avaient aidés nous l’aurions battu et peut-être qu’avec l’Espagne en plus, Hitler se serait méfié davantage. Je crois que l’Espagne n’a pas été plus aidée car il y avait beaucoup d’anarchistes et ils étaient craints, peut-être même plus que les communistes à cette époque. Ma mère l’a vécu l’anarchie, le troc, on s’échangeait deux kilos de riz contre un kilo de sucre… et ces idées là, elles ne plaisaient pas.

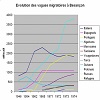

Immigration

Sur la migration, je peux dire qu’en Suisse comme en France je me suis senti bien accueilli. Je suis d’abord allé avec mon frère à la Chaux-de-fond, c’est là-bas qu’il habitait avec ma mère, elle l’aurait suivi jusqu’en Sibérie. J’ai eu tout de suite des papiers. Je n’avais pas de contrat de travail mais il suffisait qu’une personne se porte responsable du mineur qui arrivait. Cela m’a permis d’être déclaré tout de suite, dès mon premier emploi en boulangerie-pâtisserie, et que ça compte pour ma retraite.

Je suis venu en France l’année suivante, en 1963 : pour renouveler mon visa, je devais quitter la Suisse trois mois avant d’y retourner. A Besançon je logeais chez mon oncle Ramon qui était maçon. Finalement j’ai travaillé ici jusqu’à mes 21 ans dans la mécanique de précision. J’avais suivi des cours en Suisse et c’est une revanche sur ma non sélection à l’école espagnole. Je suis allé à la préfecture avec ma tante, Place du Marché à l’époque ; pareil, un très bon accueil. J’ai eu un permis de travail alors que je n’avais pas encore d’embauche en vue, c’était plus facile à cette époque. Je suis retourné quelques années en Suisse, jusqu’en 1982, et puis ensuite retour en France avec ma mère et mon frère. Nous avions reconstitué la famille Place Victor Hugo. A côté du boulot, mon activité principale c’était le foot et je lisais aussi un peu de politique. Je continuais à m’informer de la situation en Espagne avec L’Humanité et Diario 16.

Un día de primavera por la mañana, cerca del mediodía, llegué a Besançon. El tren paró en la primera estación, y mis tíos me esperaban. […]

Por la tarde vino un amigo de mi tío que era emigrante como yo. Ya hacía dos años que residía en Besançon, había aprendido un poco de francés. Yo, que llevaba también cerca de dos años en Suiza, no lo sabía. Mi excusa era que mi primer patrón hablaba español y que en el trabajo aprendí muy poco. Cuando salía de paseo siempre paseaba con mi hermano, y él hacía de intérprete en todas partes. Este amigo me dijo : “Va a costar bastante el encontrarte trabajo a cause del francés, pero no te preocupes, mañana por la mañana estoy aquí y vamos a pedir trabajo hasta que lo encuentres. En una fábrica será la mejor plaza que puedas encontrar”.

C’est par un jour de printemps, vers midi, que je suis arrivé à Besançon. Le train s’arrêta dans la première gare et mon oncle et ma tante m’attendaient. […]

Le soir un ami de mon oncle est venu, un immigré, comme moi. Cela faisait déjà deux ans qu’il habitait à Besançon, il avait appris un peu le français. Moi qui avais aussi passé près de deux ans en Suisse je ne le parlais pas. Mon excuse était que mon premier patron parlait l’espagnol et qu’au travail j’ai très peu appris. Lorsque j’étais de sortie, c’était toujours avec mon frère, et il faisait l’interprète partout. Cet ami me dit : « Cela ne va pas être simple de te trouver du travail à cause du français, mais ne t’inquiète, demain matin je viens et on va chercher du travail jusqu’à ce que tu en trouves. A l’usine ce sera la meilleure place que tu puisses trouver ».

Extrait de son livre : « La casa de las campanillas », Besançon, 2000.

J’ai travaillé chez Kelton et je jouais dans leur club de football. Puis je suis allé chez Dubois comme mécanicien ajusteur. Je voulais changer pour apprendre plein de choses différentes. Ensuite j’ai été engagé à la fonderie presque 17 ans. J’étais comblé, c’était passionnant.

Mes meilleurs amis Bisontins, je les ai rencontrés grâce au foot. J’ai une amitié en particulier, c’était un collègue de chez Kelton qui ensuite est devenu le directeur. Dans l’équipe, il était gardien et moi je jouais à l’avant. Une personne formidable. Cet ami, il le sera peut-être pour toujours. En amitié c’est le cœur qui commande, ni la nationalité, ni la politique, ni rien du tout.

Service militaire

J’avais 20 ans lorsque l’on m’a convoqué pour aller faire le service militaire mais ma mère ne voulait pas que je le fasse avec Franco, et moi non plus d’ailleurs. Ma mère, c’était une femme gentille et douce. Mais avec Franco et son gouvernement elle était radicale. Il fallait aller à Metz, au consulat espagnol. Nous étions six jeunes espagnols dans le wagon qui allions soit nous inscrire pour le service soit pour dire que nous le refusions. Au bout de quelques minutes de conversation on avait compris : nous allions tous refuser. On a fait connaissance parce qu’il y avait une jeune fille dans le wagon. L’un est d’abord allé lui parler et puis finalement on a tous rappliqué. On l’a fait rire. C’est à moi qu’elle a dit au revoir en dernier. Pendant notre conversation, elle m’a prédit deux mariages et deux divorces… elle avait raison (rire).

Arrivé au consulat, nous avons été reçus un par un. Mon tour venu, on m’a demandé pourquoi je ne voulais pas faire mon service militaire. J’ai répondu que je n’en avais pas besoin. J’ai fait deux internats sous Franco, j’ai habité près d’une caserne, je savais ce que c’était la souffrance. Sans lui en dire plus, j’ai refusé en lui disant que je n’avais pas besoin d’en passer par là pour me sentir espagnol et que je voulais rester en France avec ma famille. Ensuite j’ai dû embrasser le drapeau espagnol. Cela ne m’a pas posé problème car je n’avais pas menti, je me sentais bien espagnol alors je me suis exécuté mais sans connotation politique. On m’a remis mon livret militaire mais je n’avais pas le droit de revenir en Espagne plus de deux mois par an, pendant huit ans. Nous avons été des milliers à passer le service militaire comme ça. Ne pas faire son service pour son pays c’était dur mais avec tout ce que ce gouvernement m’avait fait, à ma famille, à mes compatriotes, je ne voulais pas y retourner car tout ceux qui étaient placés et qui avaient autorité étaient avec Franco.

Engagement politique

Mon frère non plus n’a pas fait son service militaire en Espagne. Lui, il était communiste et personne ne l’aurait fait changer d’avis. Moi je voulais le comprendre, je n’y connaissais pas grand chose. Du coup je me suis mis à lire, à lire beaucoup : Che Guevara, Marx, Engels… En Suisse, quand je l’ai rejoint j’avais même pris ma carte au parti communiste. C’était la fin des années 1960 et je me disais qu’il n’avait pas tout à fait tort et puis pour aider en Espagne, c’était le parti le mieux organisé. J’allais chercher l’Humanité à Besançon et j’en ramenais des tas en Suisse. Une fois un douanier m’a contrôlé. Je lui ai dit que c’était juste un peu de « propagande » et il m’a laissé passer. J’ai eu de la chance parce que les immigrés qui faisaient de la politique ce n’était pas bien vu, on entendait des « la politique vous la faites chez vous, pas ici! ». Ce n’était pas grand chose, mais quand je pouvais donner un coup de main je le faisais. On a organisé des barbecues, des fêtes, notamment avec les associations et les sous allaient à la lutte contre le franquisme via le parti communiste. Après 1978, je n’ai plus pris ma carte car les choses allaient mieux en Espagne. Pour moi le militantisme c’était un moyen d’aider, mais faire de la politique en soi ça ne m’intéressait pas. Je trouve que les efforts faits à l’étranger par les militants anti-franquistes, et qui ont compté aussi, ne sont pas reconnus en Espagne. Et puis moi je serai toujours espagnol, mais la justice passe avant tout et il y a des choses qui ne sont pas réglées je trouve. Par exemple, « el Valle de los Caidos » : c’est une atrocité. C’est Franco qui l’a fait construire et il y a des républicains dedans, entassés les uns sur les autres comme des animaux. Non ça ne devrait pas rester comme ça.

Retour en Espagne ?

C’est quand je suis allé à Barcelone, en 1977 que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre en Espagne. Je m’y étais acheté un petit appartement pour les vacances. Il y avait une fête du livre et j’avais choisi un bouquin de gauche pour ma mère, un gros volume. En sortant de la foire, des personnes se sont approchées et m’ont demandé ce que je faisais là. Je me suis demandé moi ce qu’ils me voulaient et puis ils m’ont dit qu’ils étaient de la télé catalane. Je suis monté dans une fourgonnette et ils m’ont interviewé. Ils voulaient savoir ce que les gens pensaient de l’évènement. Lorsqu’ils ont su que je vivais à l’étranger, ils m’ont demandé qu’elles étaient les différences avec notre pays. J’ai dit la vérité : que la Suisse comme la France étaient plus démocratiques et que je souhaitais un changement dans ce sens pour mon pays, que c’était la seule solution. Mais j’étais en direct, je ne le savais pas. Après ça, les portes étaient toutes fermées dans ma rue. Les gens avaient peur d’être associés à moi, j’étais surveillé. Une fois dans un restaurant, un policier est entré et sans s’adresser à moi directement il a dit que ceux qui feraient de la politique seraient punis, et sévèrement. Ce furent ses mots. Alors quand je suis rentré de vacances j’ai dit à ma mère que je ne vivrais plus jamais en Espagne car je ne pouvais pas être hypocrite.

Maintenant, les choses ont changé. On valorise beaucoup ceux qui ont lutté pour la démocratie à l’intérieur du pays mais pas ceux de l’extérieur. Et même, quand je vais en vacances là-bas, on m’appelle « le Français » et même si j’aime être en France, c’est dur à avaler. Je n’ai pas honte de vivre en France, mais je n’ai jamais renié mon pays. Je vote d’ailleurs pour ma région, pour les élections en Andalousie. Au national je ne vote pas mais pour la Région si car il y en a vraiment besoin, c’est une région de « terratenientes » (de propriétaires terriens).

Transmettre

Maintenant je suis en retraite. Je vais le samedi au club de Don Quichotte, au Bastion. C’est agréable, on parle en espagnol, on boit un verre ensemble. Du temps où nous avions une émission de radio, j’y avais participé. Désormais je lis et j’écris. Je suis allé Place Marulaz une fois, il y a une bonne librairie. Un garçon m’a conseillé « L’increvable anarchisme » et j’ai beaucoup aimé, je l’ai même lu deux fois. Les idées anarchistes sont incompréhensibles pour beaucoup de monde.

Moi j’ai déjà écrit deux livres : « La casa de las campanillas » (La maison aux campanules), en référence à la maison de mon grand-père en Andalousie, et « Mis Amores » (Mes Amours). Si j’ai commencé à écrire notre histoire, c’est à la demande de ma mère. Elle avait essayé d’écrire ses mémoires mais c’était difficile. Moi j’ai mis une dizaine d’années à écrire le premier, je n’ai pas fait d’études universitaires. Je l’ai édité juste pour la famille, et je l’ai envoyé en Espagne. Ce n’était pas pour remplir des pages ni pour l’argent, mais pour me faire plaisir et garder le souvenir de notre histoire.

Texte recueilli par Floriane Loubatieres et Jacqueline Portal, février 2012

Málaga, Espagne

Besançon, France