Mon nom est Emilio Sánchez et je suis Andalou. En 1942, j’avais 10 ans, et nous étions cinq à la maison. Cela faisait déjà cinq ans que j’avais perdu mon père. Pour pouvoir nous nourrir, ma mère a été obligée de vendre notre maison pour 500 pesetas et 45 kilos de farine, pour rien.

L’Espagne

L’enfance sous le régime franquiste a été difficile : « tanto tiene, tanto vale » (expression espagnole qui signifie que la valeur de l’homme se résume à ce qu’il possède). Je me rappelle que celui qui n’allait pas à la messe ne pouvait pas trouver de travail, toutes les portes étaient closes. Les gens ne prenaient pas le risque d’employer ces personnes. Beaucoup retournaient leur veste et d’autres émigraient car leur vie était impossible.

De mes 12 ans jusqu’à mes 19 ans, j’ai travaillé la terre chez des agriculteurs. Je labourais les champs à la charrue tirée par des bœufs. Le soir après le travail, j’apprenais à lire et à écrire. J’ai suivi des cours, deux heures par jour pendant deux ans. J’ai fait mon service militaire en 1952, à Tolède. C’était très dur. Je me souviens du jour où on a été vacciné, nous étions en campement. Cela m’avait procuré une fièvre incroyable et je n’étais pas le seul. Alors que nous étions allongés sur une tente, un adjudant est entré et nous a demandé ce que nous faisions là et pourquoi nous n’étions pas en train de peler les patates. Nous avons répondu que nous avions la fièvre. Là il a ôté son ceinturon et nous a frappé jusqu’à ce que nous détalions par dessous la tente pour courir en cuisine.

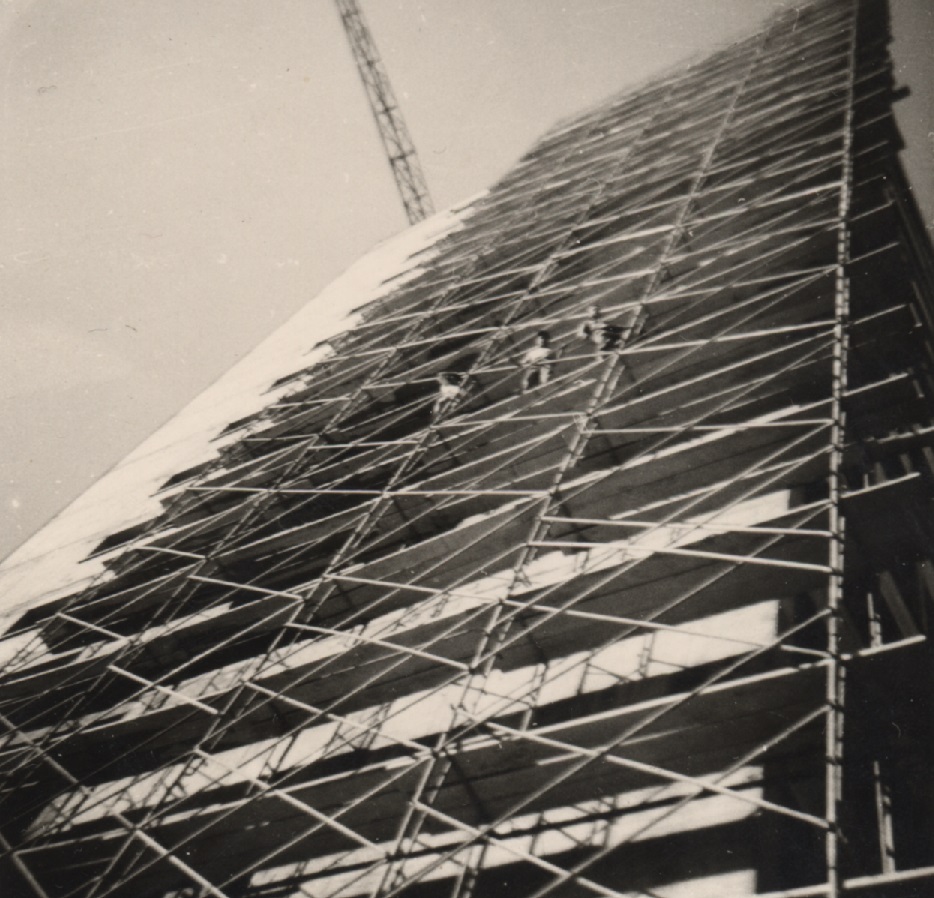

Je ne voyais pas d’avenir dans mon village alors je suis parti à Madrid. J’y ai appris le métier de maçon, dans une école des métiers et j’y ai travaillé jusqu’en 1959. Entre temps j’étais retourné dans mon village. A Madrid, j’habitais près d’un cimetière et je voyais passer tous les jours des camions grillagés, chargés d’hommes dont certains chantaient l’International qui allaient être fusillés là-bas, directement. A cette époque on réclamait des travailleurs pour partir en Angleterre, en France, au Venezuela… Alors avec d’autres collègues nous avons demandé notre solde et nous avons répondu à la convocation d’ingénieurs français.

L’immigration

Je suis arrivé à Besançon le 1er mars 1960. Le 3, je travaillais à la piscine de Chalezeule. Trois mois après on nous a emmenés au 408. Après avoir achevé mon contrat, je suis rentré à Madrid.

Lorsque j’ai voulu revenir à Besançon, ma femme m’a dit d’accord mais je viens avec toi. Mais je n’avais pas de logement et les dortoirs proposés aux travailleurs migrants n’étaient pas mixtes. Ces dortoirs se trouvaient rue de la Gibelotte. Nous étions 80 et 4 par chambre, en majorité des espagnols et des italiens. Alors j’ai demandé aux hommes de ma chambre de bien vouloir se répartir dans d’autres pièces pour que je partage la mienne avec ma femme. Elle est restée enfermée toute la journée pendant une semaine et sortait uniquement le soir, après minuit, pour descendre aux sanitaires.

La barrière de la langue est bien réelle lorsqu’on arrive de l’étranger. Mais je me souviens qu’à l’Uniprix (actuel Monoprix), le patron disait aux caissières : « ils vont vous donner leur porte-monnaie et vous les aiderez bien. ».

Au bout de quelques mois, des réfugiés politiques nous ont aidé à trouver un logement Quai Weil-Picard. Ils étaient là depuis plus longtemps que nous alors ils parlaient mieux français et nous aidaient pour le logement, le travail, l’interprétariat… Au bout de 6 mois, il nous fallait des photos d’identité pour nos papiers. C’est M. Kirbidjan, Place du Marché, qui a fait les nôtres. Il était très connu chez les immigrés. Je me rappelle encore de son drap noir sur la tête pour prendre la photo. Cette image, je l’ai gravée dans la mémoire.

Ensuite nous avons déménagé rue de Vignier.

Le travail

Nous n’avions pas de problème particulier, il y avait du travail et le nôtre était apprécié. J’ai lu une annonce dans le journal : l’entreprise Baudoin cherchait un maçon. Ils m’ont mis une semaine à l’essai et puis j’ai été embauché. Le patron me disait « tu » bien que je sois plus vieux que lui mais ça ne m’a jamais dérangé. C’est comme ça que j’ai été chef d’équipe pendant 10 ans. Ma femme faisait des ménages.

Dans l’entreprise il y avait des Italiens avant nous et ensuite des Portugais puis des Turcs. Lors d’une réunion, un français a dit en parlant des travailleurs portugais : « ils sont venus manger notre pain » et le Portugais a répondu que le boulanger était Portugais! C’est la seule personne de ce genre que j’ai rencontré. J’ai parlé au patron des problèmes que nous avions avec cet homme et il m’a répondu « tu sais, dans tous les troupeaux il y a un mouton noir ». C’était la première fois que j’entendais cette phrase.

Pendant cinq ans, beaucoup de mes collègues étaient Italiens alors je parlais mieux leur langue que le français, à tel point que mon patron me croyait Italien.

En 1974, je me suis mis à mon compte et j’ai acheté entre temps un terrain à Bregille sur lequel j’ai construit notre maison. Nous y vivions à deux familles.

Je me souviens que quand j’ai annoncé à mon patron mon projet de me mettre à mon compte, il m’a dit que j’étais fou. C’était la première crise du pétrole. Je n’oublierai jamais ce qu’il m’a dit : « si un jour tu devais être en difficulté, sache que la porte te sera toujours ouverte ».

La famille

En 1990, nous sommes allés en vacances dans la famille de ma femme en Haute-Provence. Cet endroit ressemblait à ma terre, à l’Espagne : même climat, les oliviers, les paysages… Nous nous y sommes installés pour passer là-bas notre retraite. Mais au bout de 4 ans et alors que nous avions vendu la maison, ma femme ne supportait plus d’être loin de ses enfants. Nous sommes donc rentrés, à Besançon.

Ma femme et moi sommes tous deux nés à Puerta de Segura en Andalousie. Mais nous nous sommes connus à Madrid… les hasards de la vie. Je devais aller rendre visite à un parent éloigné à la clinique, c’était en 1954. Elle avait eu un malaise et je l’ai vu, allongée sur un lit, les cheveux jusqu’en bas du dos. Ce jour-là je me suis dit que cette fille était pour moi. Nous nous y sommes mariés en 1957. L’année suivante nous avons eu notre fille Remedios. Lorsque nous sommes venus en France c’est ma mère qui l’a gardée. Elle nous a rejoints en 1961, avec mon frère Luis. En France, nous avons eu quatre autres enfants : Olga, Emilio, Aracelis et Sonia. Ils savent parler l’espagnol mais je crois qu’ils n’osent pas trop en public. Je suis très fier d’eux. Nous avons tenu à leur transmettre notre culture, les fêtes, la cuisine… c’est vrai que ma femme cuisine surtout à l’espagnol, c’est la reine de la paella, mais elle fait aussi la tarte au fromage d’ici, la choucroute etc. Ce que je préfère, c’est le cocido madrileño (« pot au feu » espagnol).

L’association

Je suis rentré dans l’association Juventud Española en 1963. J’y connaissais des réfugiés politiques naturalisés français. De 1963 à 1966, fin de l’association, il y avait plus de 300 membres, dont des Français. Certains migrants, réfugiés politiques, pensaient que nous étions franquistes. Ils se méfiaient car il y avait des espions de Franco en France. En plus, le nom de l’association ressemblait au nom d’un groupe franquiste espagnol : el Frente de Juventudes. Je l’ai mal vécu. C’était une insulte alors que nous avions quitté notre pays pour faire avancer notre famille ; le franquisme nous tuait par la faim.

En 1975, l’association Don Quichotte s’est installée au Bastion et je les ai rejoints en 1977. Nous avons fait beaucoup de sorties, de fêtes. Il y avait aussi un groupe de femmes, elles se réunissaient sans nous parfois, c’était leur moment rien qu’à elles.

Maintenant je suis en retraite. Je suis toujours membre de l’association et j’ai deux loisirs principaux. Je lis beaucoup. D’ailleurs j’ai lu récemment un livre, une merveille : « La superación de un pequeño gran hombre » de Demetrio Ortega Ruiz. Ce livre, c’est toute ma vie en Espagne, j’ai suivi le même chemin que l’auteur un peu avant lui. Mon autre activité consiste à passer du temps dans mon jardin. La nature c’est mon idéal. Lorsque j’ai acheté mon terrain c’était un véritable bois. Avec ma femme nous avons passé six mois à le nettoyer et à l’arranger. Aujourd’hui, j’ai mon potager, mes arbres fruitiers, et j’y passe toutes mes matinées, c’est mon bonheur.

Propos recueillis par Floriane Loubatieres et Jacqueline Portal

La Puerta de Segura, Espagne

Besançon, France